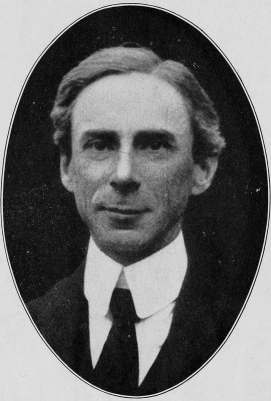

LIBERDADE VERSUS AUTORIDADE NA EDUCAÇÃO – Bertrand Russell

6 de agosto de 2013 Deixe um comentário

Bertrand Russell

LIBERDADE VERSUS AUTORIDADE NA EDUCAÇÃO – Bertrand Russell

A liberdade, tanto em educação como em outras áreas, deve ser uma questão de grau. Algumas liberdades não podem ser toleradas. Certa vez, encontrei uma senhora que afirmava que nenhuma criança poderia jamais ser proibida de fazer qualquer coisa, porque uma criança deve desenvolver sua natureza por si mesma. “O que fazer se a natureza a levar a engolir alfinetes?”, perguntei; mas lamento dizer que a resposta foi um mero vitupério. E, no entanto, a criança com livre arbítrio mais cedo ou mais tarde engolirá alfinetes, beberá veneno de vidros de remédio, cairá de uma janela alta ou se conduzirá a um final infeliz. Em uma idade pouco posterior, os meninos, quando tiverem oportunidade, não tomarão banho, comerão demais, irão fumar até adoecerem, ficarão gripados por deitarem-se com pés molhados, e assim por diante – além do que se divertirão importunando senhores mais velhos, que podem não ter os poderes de Eliseu de réplica. Portanto, aquele que defende a liberdade na educação não deve alegar que as crianças podem fazer tudo que lhes agrade o dia inteiro. É preciso haver um elemento de disciplina e de autoridade; a questão é saber dosá-lo e exercê-lo.

A educação pode ser vista por muitos enfoques: o do Estado, o da Igreja, o do mestre-escola, o dos pais ou até mesmo (embora isso seja com frequência esquecido) o da própria criança. Cada um desses pontos de vista é parcial; cada um deles contribui com algo para o ideal da educação, mas também contribui com elementos negativos. Examinaremos esses aspectos sucessivamente, ponderando os argumentos a favor ou contra eles.

Comecemos com o Estado, a força mais poderosa na decisão do rumo da educação moderna. O interesse do Estado pela educação é muito recente. Não existiu na Antiguidade ou na Idade Média; até a Renascença, a educação só era valorizada pela Igreja. Na Renascença, surgiu um interesse pela escolaridade avançada, levando à fundação de instituições como o Collège de France para contrapor-se à eclesiástica Sorbonne. A Reforma, na Inglaterra e na Alemanha, fomentou um desejo da parte do Estado de ter algum controle sobre as universidades e as escolas de gramática, a fim de impedir que permanecessem uns viveiros do papismo. Mas seu interesse logo se desvaneceu. O Estado não teve uma atuação decisiva ou contínua na instrução até o recente movimento moderno pela educação universal compulsória. Não obstante, o Estado agora tem um papel mais forte em relação às instituições educacionais do que todos os outros fatores combinados.

Os motivos que levaram à educação universal compulsória são diversos. Seus defensores mais enérgicos foram estimulados pelo sentimento de que é desejável ser capaz de ler e escrever, de que uma população ignorante é uma desgraça para um país civilizado e de que a democracia é impossível sem educação. Esses motivos foram reforçados por outros. Logo se percebeu que a educação tinha vantagens comerciais, diminuía a criminalidade juvenil, e dava oportunidade de controlar as populações dos bairros pobres. Os que se opunham ao clero viram na educação estatal uma chance de combater a influência da Igreja; esse motivo influiu de maneira decisiva na Inglaterra e na França. Os nacionalistas, sobretudo depois da Guerra Franco-prussiana, consideravam que a educação universal aumentaria o fortalecimento nacional. Todas essas razões, no entanto, foram a princípio subsidiárias. O principal motivo para se adotar a educação universal foi o sentimento de que o analfabetismo era ignóbil.

A instituição, uma vez estabelecida, foi fundada pelo Estado para ser utilizada de diversos modos. Torna os jovens mais dóceis, tanto para o bem quanto para o mal. Melhora o comportamento e diminui a criminalidade, facilita uma ação comum com fins públicos; faz com que a comunidade seja mais compreensível quanto às diretrizes centrais. Sem isso, a democracia não pode existir exceto em uma configuração vazia. Mas a democracia, tal como concebida pelos políticos, é uma forma de governo, ou seja, é um método para induzir as pessoas a agirem de acordo com o desejo de seus líderes, com a impressão de que suas ações estão em conformidade com suas aspirações. Do mesmo modo, a educação estatal adquire uma certa influência. Ensina o jovem (até onde possa) a respeitar as instituições existentes, a evitar toda a crítica fundamental aos poderes instituídos e a olhar as nações estrangerias com suspeita e desprezo. Isso expande a solidariedade nacional à custa do internacionalismo e do desenvolvimento individual. O dano causado ao desenvolvimento individual advém da pressão indevida da autoridade. As emoções coletivas – e não as emoções individuais – são encorajadas, e a discordância em relação às crenças predominantes é reprimida com severidade. A uniformidade é desejada porque é conveniente para o administrador, a despeito do fato de que ela só pode ser mantida pela atrofia mental. Os males resultantes são de tal dimensão que se pode questionar seriamente se a educação universal fez até agora bem ou mal.

O ponto de vista da Igreja quanto à educação é, na prática, não muito diferente da visão do Estado. Contudo, existe uma divergência importante: a Igreja preferiria que o laicismo não fosse de nenhum modo ensinado, salvo sob a insistência do Estado. O Estado e a Igreja desejam instilar crenças que provavelmente seriam dissipadas pelo livre questionamento. Mas o credo do Estado é mais fácil de ser inculcado em uma população capaz de ler jornais, ao passo que o credo da Igreja é mais fácil de ser instilado em uma população iletrada. O Estado e a Igreja são hostis ao pensamento, mas a Igreja é também (embora agora sub-repticiamente) hostil à instrução. Isso terminará, já está terminando, na medida em que as autoridades eclesiásticas aperfeiçoam a técnica de prover instrução sem estimular a atividade mental – uma técnica que no passado os jesuítas lideraram.

O professor, no mundo moderno, raramente pode exprimir seu ponto de vista. Ele é nomeado por uma autoridade educacional e “recebe o bilhete azul” se constatarem que está facultando educação. Independentemente desse motivo econômico, o professor é exposto de modo inconsciente a tentações. Ele exerce, ainda de forma mais direta do que o Estado e a Igreja, a disciplina; oficialmente ele sabe o que seus alunos desconhecem. Sem algum elemento de disciplina e autoridade é difícil manter uma classe em ordem. É mais fácil punir um menino que demonstre tédio do que um que demonstre interesse. Além disso, mesmo o melhor professor tende a exagerar sua importância, e a pensar que é possível e desejável moldar seus alunos em uma espécie de seres humanos segundo sua concepção. Lytton Strachey descreve Dr. Arnold andando em torno do lago de Como meditando sobre a “perversidade moral”. A maldade moral, para ele, era aquilo que ele queria mudar em seus alunos. A crença de que essa malignidade estava muito impregnada neles justificava seu exercício de poder, e considerar-se como um governante cuja obrigação era mais a de castigar do que a de amar. Essa atitude – expressa de várias formas em diversas épocas – é natural a qualquer professor zeloso que não se importe em transmitir uma influência enganosa de auto importância. Não obstante, o professor é a força mais relevante no que diz respeito à educação, e é principalmente para ele ou ela que devemos olhar em busca do progresso.

O professor também almeja a boa reputação de sua escola. Isso o leva a desejar que seus alunos distingam-se em competições atléticas e exames escolares, o que conduz a uma certa seleção de garotos mais bem dotados em detrimento de outros. Para a média, o resultado é ruim. É muito melhor para um menino jogar mal do que ver os outros jogando bem. H.G. Wells, em seu livro Life of Sanderson of Oundle, relata como este renomado professor lutou contra tudo o que deixasse as faculdades de um menino médio não exercitadas ou negligenciadas. Quando se tornou diretor, constatou que apenas alguns meninos selecionados cantavam na capela; eles eram treinados como um coro e os demais escutavam. Sanderson insistiu que todos deveriam cantar, com ou sem talento musical. Ao assumir essa posição, ele se distinguiu da propensão natural de um professor que se importa mais com sua reputação do que com seus alunos. É claro, se todos nós partilhássemos méritos com sabedoria não haveria conflito entre esses dois motivos: a escola que proporcionasse o melhor para seus alunos conseguiria mais merecimento. Mas, em um mundo movimentado, sucessos espetaculares sempre obterão mérito desproporcional à sua real importância e, portanto, algum conflito entre os dois motivos dificilmente poderá ser evitado.

Agora abordarei o ponto de vista dos pais. Este difere segundo o status econômico do pai: um assalariado médio tem desejos diferentes daqueles de um profissional liberal médio. Esse assalariado quer pôr seus filhos na escola o mais rápido possível para diminuir o incômodo em casa; ele também deseja tirá-los o quanto antes a fim de lucrar com seus ganhos. Quando recentemente o governo britânico decidiu cortar os gastos em educação, propôs-se que as crianças não deveriam entrar na escola antes da idade de seis anos, e que não deveriam ser obrigadas a permanecer nela após a idade de treze anos. A primeira proposta causou tamanho protesto público que teve de ser abolida: a indignação de mães preocupadas (recentemente emancipadas) foi irreprimível. A última proposta reduzindo a idade para sair do colégio não foi impopular. Os candidatos parlamentares que advogavam uma educação melhor conseguiram aplausos unânimes daqueles que compareciam às reuniões, mas constataram nos debates que assalariados apolíticos (que eram a maioria) queriam seus filhos livres para conseguir um trabalho remunerado o mais rápido possível. As exceções eram principalmente aqueles que esperavam que seus filhos pudessem ascender na escala social por meio de uma educação melhor.

Os profissionais liberais têm uma visão bem diferente. Sua renda é resultado de terem recebido uma educação melhor do que a média e, assim, desejavam proporcionar essa vantagem a seus filhos. Para atingir esse objetivo estão dispostos a fazer grandes sacrifícios. No entanto, em nossa sociedade competitiva atual o que será ambicionado por um pai comum não é uma boa educação, mas sim uma educação que seja melhor do que a de outras pessoas. Isso seria exequível rebaixando o nível geral e, portanto, não podemos esperar que um profissional liberal demonstre entusiasmo em relação a oportunidades de uma educação mais elevada para os filhos dos assalariados, Se todos que desejassem pudessem obter uma educação na área médica, a despeito de quão pobres seus pais fossem, é óbvio que os doutores ganhariam menos, tanto pela crescente competitividade quanto pela melhoria da saúde da comunidade. O mesmo fato aplica-se à lei, ao serviço civil, e assim por diante. Nesse sentido, as boas coisas que um profissional liberal deseja para seus filhos, ele não as quereria para a grande parte da população, a menos que tivesse um espírito público excepcional.

O defeito fundamental dos pais em nossa sociedade competitiva é que eles querem que seus filhos lhes deem crédito. Isso está enraizado no instinto, e só pode ser curado por esforços direcionados para tal. O defeito existe também, embora em menor grau, nas mães. Todos nós sentimos de modo instintivo que os sucessos de nossos filhos refletem glória sobre nós, enquanto seus fracassos nos deixam envergonhados. Infelizmente, os sucessos que nos enchem de orgulho são com frequência de caráter indesejável. Dos primórdios da civilização até quase os dias de hoje – e ainda hoje na China e no Japão – os pais têm sacrificado a felicidade de seus filhos no casamento ao decidir com quem se casarão, escolhendo quase sempre a noiva ou noivo mais rico disponível. No mundo ocidental (exceto em parte na França) as crianças libertaram-se dessa escravidão pela rebelião, mas os instintos dos pais não mudaram. Nem a felicidade nem a virtude, mas o sucesso material é o desejo de um pai médio pra seus filhos. Ele quer que seja de tamanha relevância que ele possa se vangloriar dele para seus amigos, e esse desejo domina em grande parte seus esforços para educa-los.

A autoridade, caso deva gerir a educação, precisa ficar nas mãos de um ou dos diversos poderes já discutidos: o Estado, a Igreja, o professor e os pais. Vimos que não podemos confiar em nenhum deles para zelar de modo adequado pelo bem estar da criança, visto que cada um deles deseja direcioná-la para um determinado fim que não diz respeito ao seu bem estar. O Estado quer que a criança sirva para o engrandecimento da nação e para apoiar a forma existente de governo. A Igreja deseja que a criança sirva para aumentar o poder do clero. O professor, em um mundo competitivo, geralmente considera sua escola tal como o Estado julga a nação, e quer que a criança enalteça o colégio. O pai deseja que a criança glorifique a família. A criança, como um fim em si mesma, como um ser humano distinto com uma reivindicação a qualquer felicidade ou bem estar possíveis, não está inserida nesses vários propósitos externos, salvo de modo muito parcial. Infelizmente, a criança não tem a experiência necessária para guiar sua própria vida e, assim, é uma presa para interesses prejudiciais que florescem em sua inocência. Esse é o motivo que dificulta a inclusão da educação como um problema político. Mas primeiro comentaremos o ponto de vista da criança.

É óbvio que a maioria das crianças, se fosse deixada para se conduzir por si mesma, não aprenderia a ler ou escrever, e cresceria menos adaptada às circunstâncias da vida. Nesse sentido, é preciso haver instituições educacionais, e as crianças devem se submeter, até um certo limite, à autoridade. Porém, em vista do fato de que nenhuma autoridade pode ser inteiramente confiável, é necessário ter como meta a menor autoridade possível, e tentar pensar em maneiras pelas quais os desejos naturais e impulsos dos jovens possam ser utilizados na educação. Isso é mais factível do que julgamos, pois, afinal de contas, a vontade de adquirir conhecimento é natural para a maioria dos jovens. O pedagogo tradicional, ao possuir um conhecimento sem valor para compartilhar e desprovido totalmente da capacidade de transmiti-lo, imaginou que os jovens tinham horror intrínseco à instrução, mas nesse caso ele se enganou por não ter percebido suas próprias imperfeições. Há um conto encantador de Tchekhov sobre um homem que tentou ensinar um gatinho a caçar ratos. Quando ele não corria atrás dos ratos, o homem batia nele e o resultado foi que mesmo já adulto o gato ficava aterrorizado na presença de um rato. “Esse é o homem”, acrescenta Tchekhov, “que me ensinou latim.” Os gatos ensinam seus filhotes a caçarem ratos, porém esperam até que o instinto deles tenha despertado. Então os gatinhos concorda com suas mamães que o conhecimento merece ser adquirido, de modo que a disciplina não é necessária.

Os primeiro dois ou três anos da vida escaparam até agora da dominação do pedagogo, e todas as autoridades concordam que são esses os anos da vida em que aprendemos mais. Toda criança aprende a falar por seus próprios esforços. Qualquer pessoa que tenha observado uma criança pequena sabe que os esforços são consideráveis. A criança escuta propositadamente, olha com atenção o movimento dos lábios, pratica sons durante o dia inteiro e concentra-se com um surpreendente entusiasmo. É claro que os adultos a encorajam por orgulho, mas não lhes ocorre puni-la nos dias em que não aprende uma palavra nova. Tudo o que eles proporcionam é a oportunidade e elogio. É duvidoso que algo mais seja necessário em qualquer estágio.

Precisa-se fazer com que a criança ou o jovem sinta que vale a pena adquirir conhecimento. Algumas vezes é difícil, porque na verdade o saber não tem valor. É também difícil quando apenas uma quantidade considerável de conhecimento em algum campo é útil de forma que no início o aluno tende a sentir-se meramente entediado. Nesses casos, entretanto, a dificuldade não é insuperável. Tomemos, por exemplo, o ensino da matemática. Sanderson de Oundle percebeu que quase todos os seus alunos estavam interessados em maquinaria e ofereceu-lhes oportunidade de construir máquinas bem elaboradas Durante esse trabalho prático, foi necessário fazer cálculos e isso estimulou o interesse pela matemática requerida para o sucesso de um empreendimento construtivo, pelo qual eles sentiam grande entusiasmo. Esse método é caro e exige uma habilidade paciente da parte do professor. Mas segue o instinto do aluno e, assim, implica menos tédio com algum esforço intelectual maior. O esforço é natural tanto para os animais quanto para os homens, porém deve haver um empenho para que haja um estímulo instintivo. Um jogo de futebol requer mais esforço do que andar em círculo para dar tração a um moinho, contudo, um é prazeroso e o outro uma punição. É um engano supor que o esforço mental possa ser raramente um prazer; na verdade, certas condições são necessárias para torna-lo agradável e até há pouco tempo nenhuma tentativa fora feita para criar essas circunstâncias na educação. As principais condições são: primeiro, um problema que precisa de solução; segundo, um sentimento de esperança em relação à possibilidade de obter uma solução. Note o modo pelo qual David Copperfield aprendeu aritmética:

Mesmo quando as lições acabavam, o pior ainda estava por vir na forma de uma soma aterrorizante. Isso era inventado para mim, transmitido oralmente pelo Sr. Murdstone e começava, “se eu for a uma loja de queijos e comprar cinco mil queijos Gloucester duplos por 4,5 pennies cada, qual será o valor do pagamento” – ciente disso percebo o prazer secreto da Srta. Murdstone. Concentrei-me nesses queijos sem qualquer resultado ou esclarecimento até a hora do jantar; quando me converti em um mulato por absorver a sujeira da lousa nos poros da minha pele, deram-me uma fatia de pão para ajudar-me com os queijos, e caí em desgraça durante o resto da noite.

Obviamente, o pobre garoto não poderia ter qualquer interesse nesses queijos, ou qualquer expectativa de fazer a soma correta. Se ele houvesse querido uma caixa de um certo tamanho, e tivessem-lhe dito para poupar sua mesada até que pudesse comprar madeira e pregos suficientes, suas aptidões matemáticas teriam sido estimuladas de modo surpreendente.

Não deve haver nada hipotético nas somas que uma criança deve fazer. Certa vez li um relato de um menino sobre uma lição de aritmética. A governanta apresentou um problema:

– Se um cavalo vale três vezes mais do que um pônei, e o pônei vale £22, quanto custa um cavalo?

– Ele está doente? – perguntou o menino.

– Isso não faz diferença – disse a governanta.

– Oh, mas James (o cavalariço) diz que isso faz uma grande diferença.

A capacidade de entender uma verdade hipotética é um dos desenvolvimentos mais tardios da faculdade lógica, e não deve ser esperada em crianças pequenas. No entanto, isso é uma digressão, e retomarei nosso tema principal.

Eu não afirmo que todas as crianças possam ter seus interesses intelectuais despertados por um estímulo adequado. Algumas têm uma inteligência bem abaixo da média e requerem um tratamento especial. É muito prejudicial misturar em uma classe crianças cujas aptidões mentais são diferentes: os mais inteligentes se entediarão por causa de explicações que eles claramente entendem, e os menos dotados ficarão preocupados porque se espera que eles compreendam coisas que ainda não captaram. Os temas e os métodos devem ser adaptados à inteligência do aluno. Macaulay foi aprender matemática em Cambridge, mas é óbvio, por suas caras, que foi pura perda de tempo. Ensinaram-me latim e grego, porém não gostei, porque achava uma tolice aprender uma língua que não era mais falada. Creio que tudo do pouco resultado proveitoso advindo dos anos de estudos dos clássicos eu aprenderia em um mês na vida adulta. Depois de um mínimo básico, deveria se levar em conta as preferências pessoas e os alunos só deveriam receber ensinamento sobre assuntos que considerassem interessantes. Isso pressiona os professores, que acham mais fácil serem maçantes, em especial quando têm uma carga de trabalho excessiva. Mas as dificuldades podem ser superadas ao conceder aos professores menos horas de atividade e instrução quanto à arte de ensinar, o que está ocorrendo no treinamento de professores das escolas elementares, porém não está sendo aplicado aos professores das universidades ou das escolas públicas.

A liberdade educacional tem muitos aspectos. Antes de tudo, a liberdade de aprender ou não. Depois, a liberdade de escolha do aprendizado. Na educação mais tardia, existe a liberdade de opinião. A liberdade de aprender ou não só deve ser parcialmente concedida na infância. É necessário ter certeza de que todos os que não são imbecis aprendam a ler e a escrever. Até que ponto isso pode ser feito pela mera oferta de oportunidade, só a experiência mostrar. No entanto, mesmo que apenas a oportunidade seja suficiente, as crianças devem ter a chance de confiarmos nelas. A maioria preferiria brincar do lado de fora, quando as oportunidades necessárias estivessem faltando. Mais tarde, isso pode ser deixado à escolha dos jovens como, por exemplo, se devem ir para a universidade; alguns gostariam de cursar a universidade, outros não. Isso constituiria um princípio de seleção tão bom quanto qualquer outro para os exames de ingresso. Não se deveria permitir aos alunos que não trabalhem permanecer em uma universidade. Os jovens ricos que agora desperdiçam seu tempo na faculdade estão desmoralizando os outros e ensinando a si mesmos a serem inúteis. Se um trabalho sério fosse exigido como condição de permanência, as universidades deixariam de ser atraentes para pessoas que não apreciam incursões intelectuais

A liberdade de escolha do aprendizado deve ser muito mais estimulada do que nos dias de hoje. Penso que seja necessário agrupar temas por suas afinidades naturais; há graves desvantagens no sistema eletivo, que deixa um jovem livre para escolher um conjunto de assuntos desconectados. Se eu fosse organizar um programa educativo em Utopia, com fundos ilimitados, daria a cada criança com cerca de doze anos alguma instrução nos clássicos, matemática e ciência. Após dois anos, se evidenciaria em que as aptidões da criança recairiam, e seus gostos seriam uma indicação segura desde que não houvesse “opções suaves”. Por conseguinte, deveria-se permitir a cada menino e menina que assim o desejasse especializar-se aos quatorze anos. Primeiro, a especialização seria bem ampla, definindo-se gradualmente à medida que a educação progredisse. A época na qual era possível ter uma cultura universal já passou. Um homem diligente pode conhecer alguma coisa de história e literatura que requerem um conhecimento das línguas clássicas e modernas. Ou ele pode saber algo de matemática, ou uma ou duas matérias científicas. Mas o ideal de uma educação “global” está ultrapassado; foi destruído pelo progresso do conhecimento.

A liberdade de opinião, da parte dos professores e dos alunos, é a mais importante dos diversos tipos de limitação. Tendo em vista que essa premissa não existe, cabe recapitular os argumentos a seu favor.

O argumento fundamental para a liberdade de opinião é a dúvida de todas as nossas crenças. Se tivéssemos certeza de que conhecemos a verdade, haveria algo para recomendar seu ensino. Mas nesse caso o ensinamento não implicaria autoridade, visto sua racionalidade inerente. Não é necessário promulgar uma lei proibindo alguém de ensinar matemática se ele tiver opiniões heréticas quanto à tabela de multiplicação, pois aqui a verdade é clara e não necessita ser reforçada por penalidades. Quando o Estado intervém para assegurar o ensino de alguma doutrina, ele age desse modo porque não há uma evidência conclusiva em favor dessa doutrina. O resultado é que o ensinamento não é verdadeiro, mesmo que possa ser verdade. No estado de Nova York, até há pouco tempo, era ilegal ensinar que o comunismo é benéfico; na União Soviética, é ilegal ensinar que o comunismo é pernicioso. Sem dúvida, uma dessas opiniões é verdadeira e a outra é falsa, porém ninguém sabe qual. Ou Nova York ou a União Soviética ensinava a verdade e prescrevia a falsidade, mas em nenhum desses locais o ensinamento era ministrado de modo verdadeiro, uma vez que cada um apresentava uma proposição duvidosa como certa.

A diferença entre verdade e veracidade é importante nesse contexto. A verdade é para os deus; de nosso ponto de vista é um ideal do qual podemos nos aproximar, mas sem esperança de alcança-lo. A educação nos prepararia para uma abordagem o mais próxima possível da verdade, e para atingir esse objetivo deve-se ensinar a veracidade. A veracidade, segundo minha perspectiva, é o hábito de formar nossas opiniões com base na evidência, e sustenta-las com o grau de convicção que a evidência garante. Esse grau não nos assegura a certeza completa e, portanto, devemos estar sempre prontos para uma nova evidência contra crenças prévias. Além disso, quando agimos fundamentados em uma crença, devemos, se possível, apenas considerar essa ação como útil, mesmo que nossa crença seja mais ou menos inexata; é preciso evitar ações desastrosas, a menos que nossa crença seja exatamente verdadeira. Na ciência, um observador constata seus resultados junto com um “provável erro”: mas quem já ouviu falar de um teólogo ou de um político confessando um provável erro em seus dogmas, ou mesmo admitindo que qualquer erro é concebível? Porque na ciência, na qual nos aproximamos mais do conhecimento real, um homem pode confiar com segurança na força de seu caso, ao passo que onde nada é conhecido, a afirmação imoderada e a hipnose são os caminhos usuais para convencer os outros a partilhar nossas crenças. Se os fundamentalistas pensassem que têm um bom argumento contra a evolução, eles não tornariam seu ensinamento legal.

O hábito de ensinar a alguém ortodoxia, política, religião ou moral acarreta todos os tipos de efeitos danosos. Para começar, isso exclui do ensinamento profissionais que aliam honestidade com vigor intelectual, precisamente os homens que terão o melhor efeito moral e mental sobre seus alunos. Farei três comentários. Primeiro, quanto à política: espera-se que um professor de economia na América ensine doutrinas como determinação para os ricos e poderosos da elite dos milionários; caso não o faça, perceberá que é aconselhável partir para outro lugar, como o Sr. Laski, antigo professor de Harvard, agora um dos mais renomados professores da London School of Economics. Segundo, em relação à religião: a imensa maioria dos eminentes intelectuais não crê na religião cristã, mas esconde o fato em público, porque teme perder seus rendimentos. Assim, acerca de todos os assuntos mais importantes a maioria dos homens cujas opiniões e argumentos seriam valiosíssimos está condenada ao silêncio. Terceiro, do ponto de vista moral: praticamente todos homens não foram castos em algum momento de suas vidas; é claro que aqueles que ocultam esse fato são piores do que os que revelam, visto que eles acrescentam a hipocrisia à culpa. No entanto, os cargos para professores só estão abertos para os hipócritas. Isso se deve apenas aos efeitos da ortodoxia sobre a escolha e o caráter dos professores.

Agora, abordarei o efeito nos alunos, o qual irei considerar sob dois ângulos, intelectual e moral. Do ponto de vista intelectual, o estímulo para um jovem é um problema de importância prática óbvia quando opiniões divergentes são emitidas. Por exemplo, um jovem que esteja aprendendo economia precisa ouvir palestras de individualistas e socialistas, protecionistas e adeptos do livre comércio, inflacionários e daqueles que acreditam no padrão-ouro. Ele deve ser encorajado a ler os melhores livros de várias escolas recomendados por aqueles que acreditam neles. Isso o ajudaria a avaliar argumentos e evidências para saber que nenhuma opinião é totalmente correta, e julgar os homens por sua qualidade, em vez de pela sua conformidade com as ideias pré-concebidas. A história deve ser ensinada não apenas do ponto de vista de um único país, mas também de outros países. Se a história fosse ensinada por franceses na Inglaterra e por ingleses na França, não haveria desacordos entre os dois países, pois cada um deles compreenderia o enfoque do outro. Um jovem deveria aprender a pensar que todas as questões estão em aberto, e que um argumento deve ser seguido a qualquer parte que ele conduza. As necessidades da vida prática destruirão essa atitude tão logo ele comece a ganhar seu sustento; mas até então ele deve ser estimulado a provar as alegrias da livre especulação.

Moralmente, também, o ensinamento de uma ortodoxia a um jovem é muito prejudicial. Não é só pelo fato de que ele compele os professores mais capacitados a serem hipócritas e, portanto, a transmitirem um exemplo moral ruim. Há ainda, e o que é mais importante, o fato de que isso encoraja a intolerância e as formas perniciosas do instinto de rebanho. Edmund Gosse em seu livro Father and Son relata como, quando ele era criança, seu pai contou-lhe que iria se casar de novo. O garoto notou que era algo do qual o pai se envergonhava, então por fim, perguntou aterrorizado: “Pai, ela é anabatista?”. E, na verdade, era. Até esse momento, ele acreditara que os anabatistas eram malvados. Nesse sentido, as crianças de escolas católicas acreditam que os protestantes são maus, crianças em qualquer escola de países de língua inglesa creem que os ateus são cruéis, e as crianças na Alemanha pensam que os franceses são perversos. Quando uma escola aceita como parte de sua tarefa ensinar uma opinião que não possa ser defendida intelectualmente (como quase todas es escolas fazem), ela é impelida a dar a impressão de que aqueles que têm uma opinião oposta são maléficos, caso contrário isso pode não gerar a paixão necessária para repelir os assaltos da razão. Assim, pelo bem da ortodoxia as crianças tornam-se intolerantes, não-caridosas, cruéis e belicosas. Essa circunstância será inevitável enquanto as opiniões definidas forem prescritas na política, na moral e na religião.

Por fim, ocasionado por esse dano moral ao indivíduo, existe um prejuízo não narrado à sociedade. Guerras e perseguições são inúmeras por toda parte, e em todos os lugares elas foram causadas pelo ensinamento nas escolas. Wellington costumava dizer que a batalha de Waterloo fora vencida nos campos de jogos de Eton. Ele teria sido mais verdadeiro se tivesse dito que a guerra contra a França revolucionária fora instigada nas classes de aula de Eton. Em nossa era democrática, Eton perdeu sua importância; agora, são as escolas elementares e secundárias comuns que devemos considerar. Em cada país, por meio do acenar de bandeiras, do dia do Império, das celebrações de 4 de Julho, do Corpo de Treinamento de Oficiais, etc., tudo é realizado para incutir em meninos um gosto pelo homicídio, e nas meninas a convicção de que homens que cometem assassinatos são os que mais merecem respeito Todo esse sistema de degradação moral ao qual meninos e meninas inocentes são expostos se tonaria inviável se as autoridades concedessem liberdade de opinião a alunos e professores.

A organização rígida é a fonte do mal. As autoridades educacionais não veem as crianças, como supostamente a religião deve fazer, como seres humanos cujas almas devem ser salvas. Elas as considera um material a ser usado para esquemas grandiosos: futura “mão de obra” nas fábricas ou “baionetas” na guerra, etc. Nenhum homem está apto a educar a menos que sinta em cada aluno um fim em si mesmo, com seus direitos e sua personalidade, não uma mera peça em um jogo de quebra-cabeça, um soldado em um regimento, ou um cidadão em um Estado. O respeito pela personalidade humana é o início da sabedoria, em todas as questões sociais, mas acima de tudo em educação.

RUSSELL, Bertrand. Ensaios céticos; tradução de Marisa Motta – Porto Alegre, RS: L&PM Editores, 2010

Expresse-se